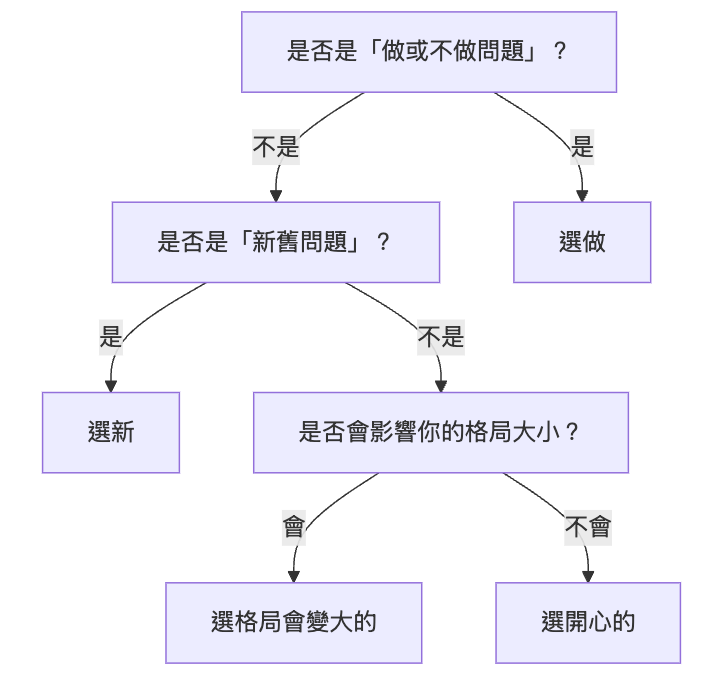

抉擇的心法

讀書會也成立兩年多了。綜合各家智慧,我們統整了此《抉擇的心法》。供猶豫不決中的你一個參考。

做或不做問題

舉例來說,如果你為「這個活動我該不該報名參加」而煩惱。那根據我們的心法,此時是個「做或不做問題」,建議選做。

根據蔡加尼克效應,相較於已完成的事情,人們更容易惦記著「未完成」的那些。因此,當你選擇「不做」,你可能會一直掛念「如果當初做了,會怎麼樣?」。

人是很「犯賤」的,我們往往最忘不掉未竟之事。(這也是為什麼蔡加尼克效應很常被用來解釋為何淺嘗而止的「初戀」總是最美好最難忘的)

**《臨終前最後悔的五件事》**書中,在安寧病房工作多年的作者 Bronnie Ware 記錄了許多臨終老人們的心聲,發現他們的後悔大多來自「沒做到的事情」,而非「做了的事」。這說明,未曾嘗試的遺憾,比做錯了的懊悔更深刻。

另外,根據康奈爾大學於1995年發表的研究論文《The Experience of Regret: What, When, and Why》提到:「短期內人們更容易後悔行動(commission errors),但長期內更後悔不行動(omission errors)。」

其原文為:

“Actions, or errors of commission, generate more regret in the short term; but inactions, or errors of omission, produce more regret in the long run.”

綜合以上,「要是有做就好了」的殺傷力,比「早知道不做了」還要來得大。故在「做或不做問題」,建議選做。

新舊問題

待撰文分析。

格局問題

待撰文分析。

常見問題

有時候選擇「不做」也是一種智慧不是嗎?

此心法的使用時機是當你猶豫不決,難以抉擇之時,才有使用的必要。如果當你能夠自行選擇「不做」,那表示在該議題上,你並不需要藉助《抉擇的心法》。